I falsi miti del plastic free, l’analisi del ciclo di vita e le evidenze scientifiche

Nel ventennio tra il 1950 e il 1970 il mondo passò dall’austerità della ricostruzione post-bellica ad un periodo di intenso sviluppo economico che in alcuni stati ebbe ritmi così sostenuti da essere definito ‘boom economico’, e la plastica era stata indubbiamente uno dei protagonisti principali di questa trasformazione.

Mr Robinson nel film ‘Il Laureato’ (1967) affermava: “l’avvenire del mondo è nella plastica”, e in Italia in quegli anni Gino Bramieri pubblicizzava Moplen, il polipropilene (isotattico) di Montedison nato un decennio prima dagli studi di Giulio Natta che, grazie ad essi, vinse nel 1963 l’unico premio Nobel per la chimica mai assegnato all’Italia.

Il polipropilene, sebbene non fosse la prima materia plastica ad essere prodotta su larga scala, fu probabilmente la prima ad innescare una vera e propria rivoluzione: basta pensare che oggetti quali scolapasta, secchi, assi per lavare, spremiagrumi e migliaia di altri articoli presenti nelle nostre case, erano prima costituiti di legno o metallo, quindi costosi, complessi da produrre e facili da rompere, ammaccare o arrugginire. Grazie al nuovo materiale termoplastico, furono realizzati per la prima volta con una materia prima economica, attraverso processi di lavorazione semplici e veloci, ad un costo accessibile per tutti. La plastica divenne così protagonista della trasformazione sociale, plasmando il nostro mondo nelle case, nelle auto, nei luoghi di lavoro, rendendolo quello che oggi conosciamo.

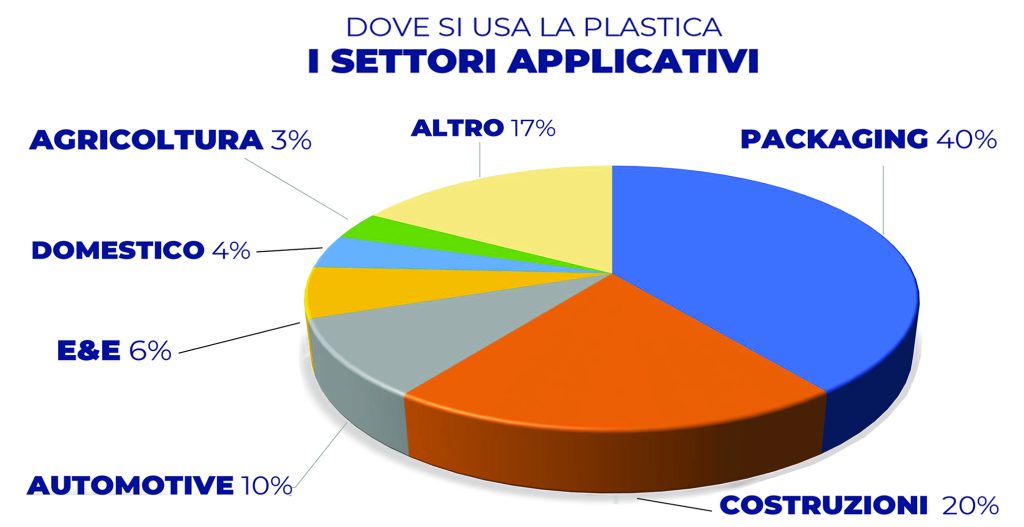

Inoltre, in pochi anni una gamma sempre più ampia di nuovi polimeri, ognuno con le proprie peculiarità, rese possibile la nascita di applicazioni, e spesso di interi settori industriali, che non sarebbero mai esistiti senza questi materiali. Solo per citarne alcuni: in casa come in azienda cavi, fascette, scatole di derivazione, interruttori, sono tutti realizzati con polimeri isolanti che non si ossidano né si corrodono, e resistono alla fiamma. Prima della plastica i cavi erano ricoperti di juta, gli interruttori erano in ceramica. Oggi è inimmaginabile il settore elettrico ed elettronico senza la plastica! O pensiamo alla sicurezza sul lavoro: guanti, caschi, protezioni, strumenti leggeri, isolati elettricamente, fonoassorbenti. Oggi senza la plastica non esisterebbero e chi si sentirebbe sicuro e protetto nel guidare una moto con indosso un elmo in acciaio da soldato prussiano? E ancora il settore medicale. In ospedale tutti gli strumenti – dalle siringhe, ai cateteri, dalle mascherine alle sacche per il sangue, persino alcune protesi – sono oggi realizzati in plastica perché unico materiale in grado di garantire i massimi standard di sicurezza, igiene, atossicità.

Insomma, la plastica ha plasmato il nostro mondo e le nostre vite diventando onnipresente e per molti versi insostituibile. Purtroppo questo rapido sviluppo ha portato con sé anche risvolti negativi riconducibili però nella maggior parte dei casi al cattivo uso di questo materiale, percepito come poco costoso, usa-e-getta e trascurando le problematiche dello smaltimento. La miscela di questi due elementi è all’origine dell’inversione di tendenza a cui assistiamo ai giorni nostri nella percezione della plastica, la cui immagine è legata a visioni di spiagge ricoperte di rifiuti, pesci e tartarughe che nuotano tra bottiglie e sacchetti, animali morti con lo stomaco pieno di plastica scambiata per cibo. Il forte impatto emotivo che ne deriva alimenta divisioni ed estremismi basati spesso su dogmi ideologici anziché su dati scientifici, che vengono cavalcati da persone o associazioni che sulla difesa dell’una o dell’altra posizione fondano spesso lucrosi business.

Il metodo scientifico

Mai come in questo momento si dovrebbe invece recuperare la lucidità necessaria ad evitare che scelte dissennate, portate avanti a furor di popolo, ci facciano precipitare dalla padella alla brace con il rischio di ‘buttare via il bambino (gli aspetti positivi della plastica) con l’acqua sporca’ (i problemi di impatto ambientale che essa genera). Un po’ come chiedere a gran voce l’auto elettrica, senza preoccuparsi se l’energia che la alimenta viene prodotta in modo altrettanto ‘verde’ o magari proviene da una centrale a carbone.

Esiste un modo per guardare alla plastica, ed in particolare al suo impatto ambientale, in modo scientifico, non viziato da emotività o preconcetti, e soprattutto in modo organico, a partire dalle materie prime fino allo smaltimento? Sì, lo strumento che ci può guidare in questo processo si chiama LCA (Life Cycle Assessment).

L’analisi LCA è un metodo oggettivo di valutazione degli impatti ambientali di un prodotto o di un servizio che prende in esame il suo intero ciclo di vita: dall’estrazione e lavorazione delle materie prime, alla fabbricazione, al trasporto, la distribuzione, l’utilizzo, l’eventuale riuso, la raccolta, lo stoccaggio, il recupero, lo smaltimento. Ognuna di queste fasi prevede consumi energetici, probabilmente utilizza altre materie prime (ad es. i carburanti per il trasporto) e ognuna genera un impatto ambientale. Un’analisi LCA tiene conto di tutto questo.

Dalla sua introduzione, negli anni ‘90, questo metodo è stato progressivamente strutturato e standardizzato a livello internazionale, tanto da garantire un’elevata affidabilità sia in fase di analisi (confronto tra materie prime, metodi produttivi, ecc.) che di previsione e supporto alle scelte (il cosiddetto “Life Cycle Thinking”).

Possiamo usare questo metodo per analizzare le nostre applicazioni in modo da capire, in ultima istanza, se un mondo libero dalla plastica sia veramente più sostenibile come potrebbe sembrare.

Il PET demonizzato

Proviamoci allora e per cominciare partiamo da qualcosa di universalmente ‘odiato’ e, nella mente di tanta gente, particolarmente inquinante: le bottiglie in PET.

Esistono molti studi LCA comparativi dei tre tipi più diffusi di contenitori per bevande: le bottiglie in plastica (PET), le bottiglie in vetro, le lattine d’alluminio. Esistono alcune differenze tra i risultati di ciascuno studio, dovute principalmente ai parametri considerati, ad aspetti legati alla tipologia di bevanda (acqua o bibita, gassata o naturale, ecc.), al trasporto e alla distribuzione. Tutti gli studi però evidenziano alcuni aspetti comuni molto interessanti, tra cui:

- Il PET è la materia prima che impatta meno sull’ambiente per la sua produzione, sia in termini di consumo energetico che di emissioni di gas serra. Il PET infatti si produce a partire dagli idrocarburi, attraverso processi chimici in cicli chiusi che avvengono a temperature e pressioni relativamente blande (raramente si superano i 300-400°C, e solo in alcuni passaggi). Diverso è il caso del vetro, per produrre il quale occorre fondere le sabbie silicee fino a 1200-1500°C, o dell’alluminio che viene prodotto in impianti di riduzione elettrolitica ad una temperatura di oltre 950°C, per non parlare delle fasi estrattive della bauxite che spesso hanno un impatto ambientale ancora più elevato.

- Il trasporto dei contenitori in PET dal luogo di produzione a quello di imbottigliamento è molto efficiente. Il materiale, oltre ad avere una densità nettamente inferiore rispetto a vetro e alluminio, permette di spostare grandi quantità di pezzi sotto forma di “preforme”, piccoli semilavorati che solo nella fase pre-imbottigliamento vengono termoformati per raggiungere la capacità necessaria.

Nel caso delle bottiglie di vetro e delle lattine questo non è possibile ed esse viaggiano su tir o in container che trasportano molti meno pezzi e per la gran parte, di fatto, volume vuoto. Inoltre la maggior densità fa sì che talvolta il contenitore abbia un peso addirittura maggiore del contenuto.

- Se si considerano tassi di riutilizzo molto elevati per i contenitori di vetro e di alluminio, allora è possibile abbassare il loro impatto ambientale ed energetico a livelli in linea con il PET e talvolta anche inferiori. In quest’ultimo scenario però il maggior impatto della plastica sembra dipendere da fattori legati più all’utilizzo che ne viene fatto, da una minore propensione al suo riutilizzo, da una scarsa cultura che lo fa percepire come qualcosa di meno nobile, non riutilizzabile, di cui sbarazzarsi rapidamente.

Insomma, ciò che emerge da tutti gli studi è che nella maggior parte dei casi la bottiglia di PET è la scelta più ecologica. Bandirne l’utilizzo, come strillato da tante iniziative propagandistiche, non farebbe altro che aumentare la spesa energetica, l’emissione di gas serra e la quantità di rifiuti prodotti; quantità enormi a livello globale, visti i numeri del settore ‘beverage’.

Single Use Plastic Bags

Se le bottiglie in plastica sembrano essere molto più ecologiche delle loro alternative in vetro o alluminio, abbiamo comunque altri “candidati” da bandire per il bene del pianeta. Che dire delle orribili borsine monouso in polietilene di cui già dal 2017 è stato vietato l’utilizzo, a favore di quelle biodegradabili o compostabili?

Anche per le shopper esistono molti studi LCA. In particolare nel 2020 lo “United Nations Environment Program” ha pubblicato una review di sette studi completi effettuati tre il 2011 e il 2019, proponendo possibili alternative (carta, polipropilene riutilizzabile, tessuto di cotone).

LA PROPOSTA

SOSTITUIRE LA PLASTICA

United Nations Environment Programme (2020)

Single-use plastic bags and their alternatives

recommendations from Life Cycle Assesments

Review di 7 studi LCA completi (dal 2011 al 2019)

Dal rapporto emerge:

— In caso di monouso le SUPBs (PE) (Single Use Plastic Bags) hanno il minore impatto sull’ambiente

— Hanno migliori rating in tutto gli aspetti considerati, sia se paragonate alla carta che allaplastica biodegradabile

— per eguagliare l’impatto ambientale delle SUBPs:

le borse in PP riutilizzabile devono essere riusate circa 14 volte

le borse di carta devono essere riusate circa 50 volte

le borse in cotone devono essere riusate da 50 a 150 volte

Anche da questi studi emergono dati interessanti.

-Nel caso vengano utilizzate una sola volta e poi gettate, le SUPB (Single Use Plastic Bags) sono quelle che hanno l’impatto ambientale globale inferiore.

-La loro produzione consuma meno energia, richiede meno risorse (acqua in particolare, di cui è particolarmente avida la produzione della carta), non consuma suolo (ad esempio il cotone deve essere invece coltivato, irrigato, concimato, diserbato).

-Tra le tipologie analizzate, le SUPB presentano i migliori rating in tutte le categorie, dalla produzione delle materie prime fino allo smaltimento, persino se comparate con quelle in plastica biodegradabile. L’unica eccezione riguarda il ‘potenziale di migrazione’: essendo molto leggere, se non vengono gettate correttamente nei bidoni e poi in discarica, possono essere facilmente trasportate dal vento, sfuggendo così al corretto ciclo di gestione del rifiuto. Un punto a sfavore, indubbiamente, ma legato ancora una volta ad un uso scorretto più che ad un carattere intrinseco.

-Lo studio conclude che, per eguagliare l’impatto ambientale di una SUPB, una borsa in cotone deve essere riutilizzata dalle 50 alle 150 volte: traguardo ambizioso ma verosimile. Quelle più pesanti in polipropilene invece devono essere riutilizzate circa 14 volte, e quelle in carta 50: vista la facilità con cui queste si deteriorano, sicuramente un obiettivo difficilmente raggiungibile.

Dunque anche i dati di questo studio sembrano smentire, come nel caso delle bottiglie in PET, ciò che continuamente ci ripetono sulle shopper in plastica usa e getta. E alle stesse conclusioni sono arrivati anche altri studi indipendenti effettuati da università ed enti per la protezione ambientale di Stati Uniti, Inghilterra, Danimarca, Sudafrica, solo per citarne alcuni.

Questi sono solo due esempi che ciò dimostrano come slogan, assunti per veri solo perché ripetuti ovunque e continuamente da tutti, non rispecchiano molto spesso la realtà. E che il risultato di un’azione volta a migliorare la sostenibilità di un prodotto, può dare un risultato netto più sfavorevole se le scelte si basano su una logica fallace.

Si potrebbero citare molti altri esempi simili, in cui l’acclamata eliminazione della plastica avrebbe come unico risultato quello di farci passare dalla padella alla brace.

E allora che fare? Innanzitutto occorre individuare il vero problema e le vere, possibili soluzioni. Inoltre è fondamentale documentarsi da fonti affidabili utilizzando un metodo scientifico, dubitando di tutto ciò che appare scontato e verificando i dati provati. Quando non si segue questo percorso in modo adeguato, si generano soltanto falsi miti.

Ai giorni nostri l’utilizzo sfrenato dei social media e la disponibilità di piattaforme in cui chiunque può divulgare informazioni e notizie, hanno portato come conseguenza la diffusione di numerose ‘fake news’ con conseguenze anche gravi. Gli slogan assunti per veri solo perché ripetuti ovunque e continuamente da tutti, non rispecchiano molto spesso la realtà.

Questo atteggiamento si è spesso applicato anche in relazione al ‘problema’ della plastica, prima esaltata e poi demonizzata con l’accusa di essere particolarmente inquinante. In assenza di un approccio scientifico che si basi su fonti affidabili e sulla verifica dei dati, è facile cadere nella disinformazione e nella generazione di falsi miti.

Ne citerò tre, tra quelli più consolidati cercando, molto brevemente, di fornire qualche dato utile a recuperare la realtà scientifica che si nasconde dietro ciascuno di essi.

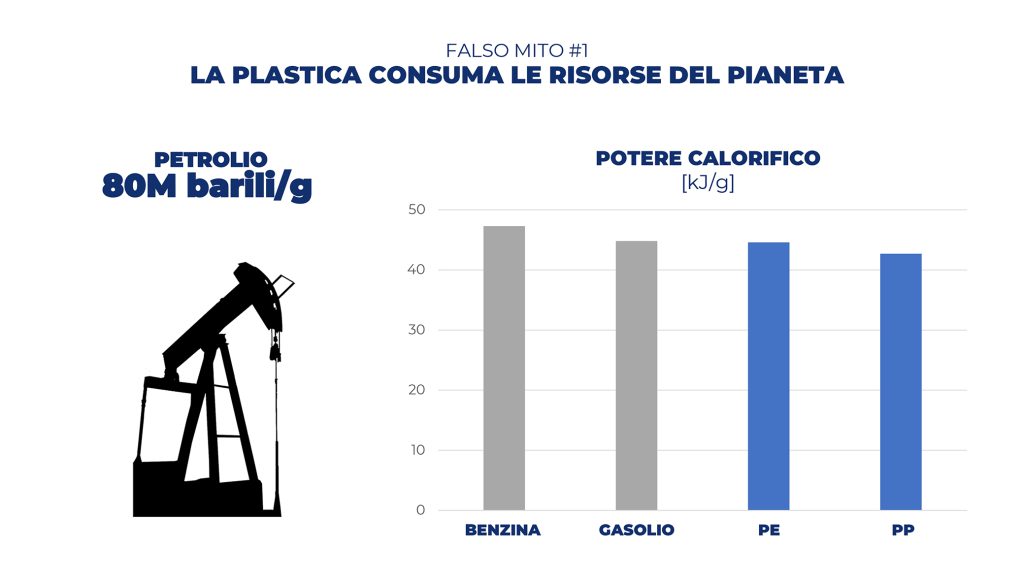

- La plastica è prodotta a partire dal petrolio, che è una fonte non-rinnovabile, e quindi è responsabile del suo esaurimento

Nel mondo si estraggono circa 80 milioni di barili di petrolio al giorno. Di questi, poco meno del 90% viene bruciato per produrre energia (elettrica e termica) e “movimento”, sotto forma di carburanti per auto, treni, aerei, navi. Solo il 10-15% viene trasformato in qualcos’altro dall’industria chimica: fertilizzanti, solventi, concimi, ma anche additivi alimentari e

farmaci. Di questa piccola parte soltanto il 4-6% diventa plastica. Tanta plastica (360 milioni di tonnellate nel 2019) per produrre la quale però serve una frazione molto piccola del petrolio a disposizione. Certo, la disponibilità di petrolio non è infinita ed è destinata probabilmente ad esaurirsi. Per questo, sarebbe più (eco)logico agire prima sulla gran quantità che viene convertita irreversibilmente in energia, con una vita molto breve, e prediligerne l’utilizzo per la produzione di beni “durevoli”, tra cui la plastica: questo assicurerebbe una disponibilità di materia prima per centinaia, se non migliaia di anni.

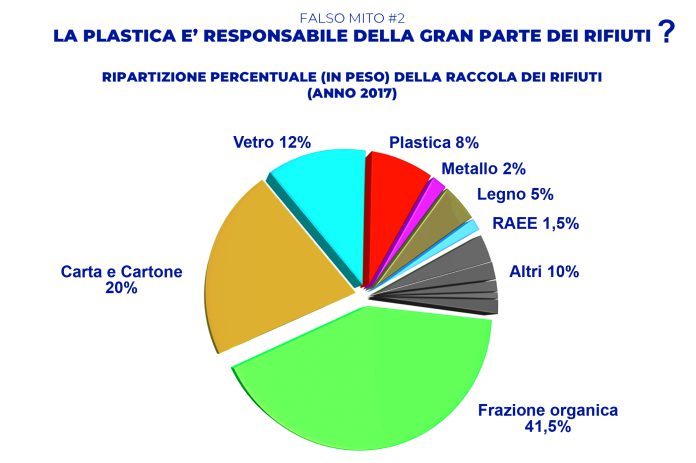

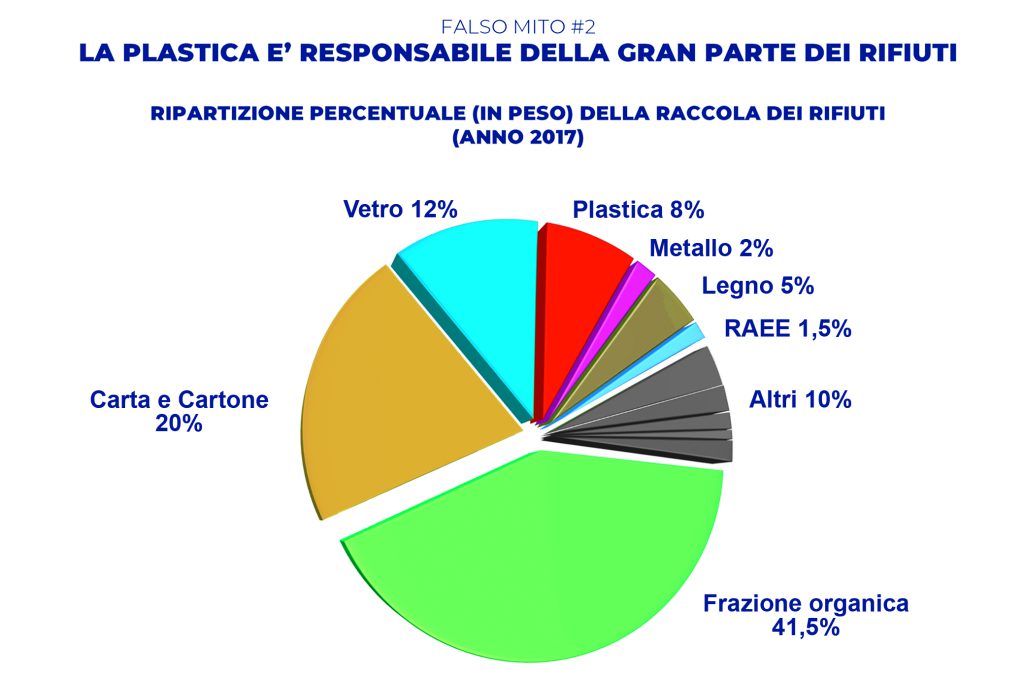

- La plastica è la fonte della gran parte dei rifiuti che produciamo

Oltre il 75% in peso dei rifiuti raccolti in Italia sono costituiti da carta e cartone, vetro, e rifiuti organici. La plastica rappresenta meno dell’8% del totale. Inoltre l’Italia è uno dei paesi più virtuosi nel trattamento dei rifiuti plastici: solo lo 0,1% del consumato non viene trattato in modo corretto a fine vita (riciclato, termovalorizzato o conferito in discarica). Paesi come la Cina, dove il 27,7% dei rifiuti non viene trattato in modo appropriato, o come l’India (2%) e gli Stati Uniti (quasi l’1%), presentano un rischio nettamente maggiore di dispersione della plastica nell’ambiente. Non è un caso che i fiumi che sversano più plastica in mare scorrono in quelle aree come, ad esempio, il fiume Yangtze (oltre 300.000 tonnellate ogni anno) o il Gange (poco meno della metà).

Ancora una volta ci troviamo davanti ad un problema culturale, più che ad un “effetto collaterale” inevitabile: probabilmente il tasso di crescita dei paesi del ‘far east’ – un vero e proprio boom avvenuto in pochi anni tra il 2000 e i giorni nostri – ha provocato un’esplosione di consumi che non è stata accompagnata da una altrettanto efficiente politica di gestione ambientale dei danni generati da un progresso così rapido.

3. A fine vita, solo una piccola parte di plastica viene riciclata o riutilizzata; la maggior parte è incenerita in processi altamente inquinanti per l’atmosfera

Mentre l’utilizzo del petrolio come combustibile consuma in modo irreversibile una risorsa limitata, la quota che viene trasformata in plastica può avere una vita più lunga sotto forma di oggetti e manufatti di vario genere, e comunque mantenere aperta la possibilità di generare calore ed energia. Mi spiego meglio. Consideriamo i due polimeri di gran lunga più diffusi al giorno d’oggi: Polietilene (PE) e Polipropilene (PP). Dal punto di vista chimico essi sono delle olefine, sostanze che hanno un potere calorifico (cioè la capacità di sviluppare calore per combustione) solo leggermente inferiore a quello di benzina e gasolio. Ciò significa che possono essere un ottimo combustibile, in grado di sviluppare molto calore per unità di massa. Certo, non è indicato bruciare piatti e posate usa e getta, bicchieri, sacchetti della spesa, eccetera, nel caminetto di casa: in condizioni non controllate possono liberarsi sottoprodotti chimici anche tossici. Ma in un impianto di termovalorizzazione, in condizioni controllate, le cose cambiano. Oggi in Italia sono attivi 38 di questi impianti (contro i 96 di Germania, i 126 della Francia) che trattano 5,5 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno producendo quasi 5 MWh di energia elettrica e 2,2 MWh di energia termica. E lo fanno con un impatto ambientale trascurabile rispetto agli impianti domestici: in confronto ad esempio alle caldaie a gas medio-piccole per il riscaldamento civile, la media di tutti gli impianti italiani registra il 500% in meno di emissioni di ossidi di azoto, un decimo del monossido di carbonio, la metà degli ossidi di zolfo e l’800% in meno delle famigerate particelle PM10.

Città intere, come ad esempio Brescia, grazie agli impianti di termovalorizzazione hanno sostituito le caldaie domestiche e condominiali con impianti di teleriscaldamento in grado di fornire acqua calda e sanitaria a più di un milione di famiglie.

Esistono molti altri esempi di falsi miti, credenze errate e mistificazioni sulle materie plastiche che circolano sulla stampa e nei media da anni, ma mi limito a portare questi pochi esempi che credo (e spero) possano fungere da stimolo ad affrontare il problema con un approccio più ragionato e più scientifico.

L’unico pregio delle campagne anti-plastica è di aver destato interesse su un tema che effettivamente merita una maggiore attenzione. Purtroppo il ‘buono’ è stato sommerso da una massa enorme di ‘fake news’ che rischiano di vanificare il vero messaggio, cioè che la plastica è un materiale meraviglioso, che ha sostituito materie prime molto più impattanti sull’ecosistema, che ha alleggerito le nostre automobili facendole consumare meno, e che in generale ha plasmato, e per molti versi migliorato, la qualità della vita sul pianeta.

Per questo dobbiamo sempre ricordare che non è la plastica la causa dell’inquinamento dei nostri terreni, dei nostri fiumi e dei nostri mari, ma è l’utilizzo irresponsabile che di essa viene fatto.

Concludo con un ultimo spunto di riflessione.

In diversi paesi circolano già da anni banconote in plastica, in polipropilene per essere precisi. L’Australia è stata la prima a stamparne già nel ’96, ma anche in Inghilterra hanno iniziato a circolare le banconote da 5 sterline in PP, perchè garantisce una maggiore durabilità, più sicurezza contro le contraffazioni, un più elevato livello di igiene. Sono in plastica, lo stesso materiale con cui si producono i sacchetti delle patatine, eppure sono disposto a scommettere che non ci sono spiagge ricoperte di sterline o isole di banconote galleggianti in mezzo all’oceano. E perché? Perché è facile dare un valore ad una banconota, anche se fatta di plastica. Quindi è vero che il valore che diamo ad un oggetto dipende da come noi lo percepiamo: lo stesso materiale è visto come una cosa da riporre con cura nel portafoglio o come un rifiuto da buttare nel fiume.

Quindi aumentare l’efficienza dei sistemi di riciclo, introdurre nuovi materiali biodegradabili, compostabili, da fonti rinnovabili, anche imporre leggi restrittive, non porterà risultati significativi se per prima cosa non si investe in informazione e cultura. Capire realmente che cosa intendiamo quando parliamo di oggetti in plastica, è l’unica chiave per giungere ad un utilizzo corretto e responsabile di questa fondamentale e straordinaria risorsa.

(Ing. Andrea Azzini)